Le fondamenta della teoria musicale che ha influenzato profondamente la musica medievale occidentale affondano principalmente nelle pratiche e negli studi della civiltà greca antica. È infatti grazie ai Greci che si sono sviluppati i primi sistemi organizzativi della musica basati su concetti rigorosi di intervalli, scale e modi, che sono poi stati tramandati, reinterpretati e ampliati durante il Medioevo.

La loro attenzione all’armonia, alla matematica del suono e alla struttura dei tetracordi ha costituito il punto di partenza per la nascita della teoria musicale medievale, che ha dato forma alle melodie liturgiche e ai modi gregoriani fondamentali per la musica occidentale. Senza l’eredità greca, la comprensione e lo sviluppo della musica nel nostro Medioevo sarebbero stati profondamente diversi.

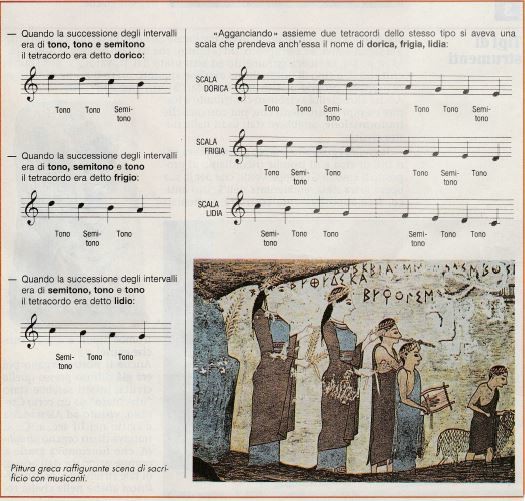

Nell’antica civiltà greca, la teoria musicale si fondava sull’uso di successioni di tetracordi, ossia insiemi di quattro note disposte in sequenza, separate da intervalli di tono e semitono. Questi tetracordi rappresentavano le unità fondamentali per la costruzione delle scale musicali. La grande innovazione dei Greci fu quella di “agganciare” o unire due tetracordi consecutivi per formare scale più ampie e articolate.

Attraverso questa combinazione si crearono tre tipi principali di scale, o modi: la dorica, la frigia e la lidia. Ognuna di queste si caratterizzava per una particolare disposizione degli intervalli all’interno dei tetracordi, conferendo loro un’identità sonora e un’espressività distinte.

Questi modi, infatti, non erano semplicemente strutture matematiche, ma veicoli di ethos e stati d’animo, legati a valori culturali e filosofici della società greca.

Con il passare dei secoli, queste scale e i loro principi furono trasmessi e rielaborati dai teorici musicali del Medioevo europeo. Pur con diverse modifiche e adattamenti, la teoria medievale si basò su queste modalità greche per sviluppare i cosiddetti modi gregoriani, pilastri della musica liturgica cristiana. Questo processo di eredità e trasformazione testimonia l’importanza cruciale della cultura musicale greca come ponte tra l’antichità e l’Europa medievale, ponendo le basi per l’evoluzione della musica occidentale.

Buona Musica!