Ogni suono ha tre caratteristiche fondamentali: l’altezza (se è acuto o grave), l’intensità (se è forte o piano) e il timbro, cioè quel “colore sonoro” che ci permette di distinguere una voce da uno strumento anche se stanno suonando la stessa nota.

Immaginiamo, per esempio, di sentire un DO suonato al pianoforte e lo stesso DO suonato con la chitarra. L’altezza è identica, perché la nota è la stessa; l’intensità può anche essere simile. Eppure, noi riconosciamo subito quale dei due strumenti sta suonando. Questo accade grazie al timbro.

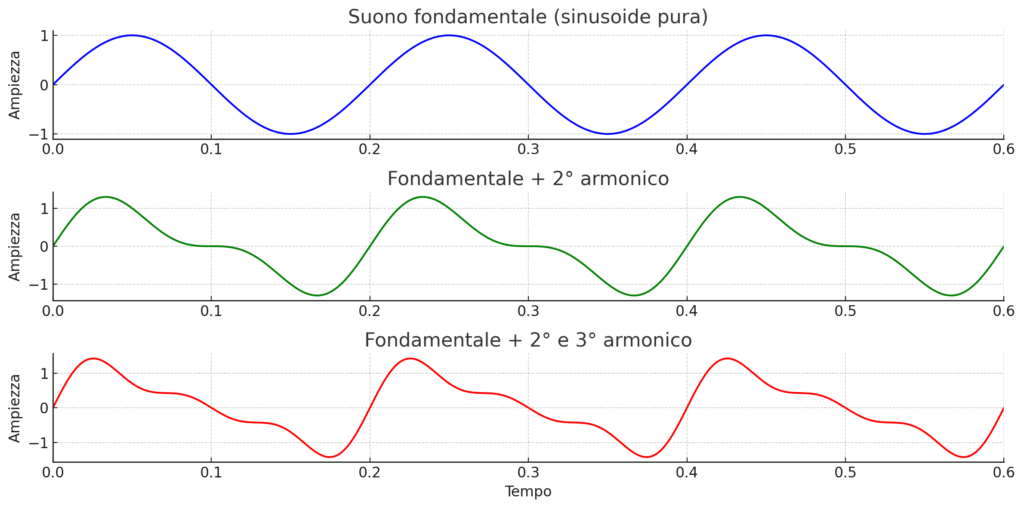

Il timbro dipende dalla forma dell’onda sonora prodotta. Oltre al suono principale, ogni strumento genera spontaneamente altri piccoli suoni, chiamati armonici. Sono proprio gli armonici, diversi per numero e intensità da strumento a strumento, a creare la “firma sonora” che rende unico ciascun suono.

Si può fare un paragone con i colori: se mescoliamo il rosso con un po’ di blu otteniamo una sfumatura, se ci aggiungiamo anche del giallo ne otteniamo un’altra. Allo stesso modo, la combinazione degli armonici dà vita al timbro di un violino, di un flauto o della nostra voce.

Gli armonici

In natura non esistono suoni puri, cioè privi di armonici. Solo con particolari apparecchiature di laboratorio è possibile “costruire” artificialmente un suono puro.

Gli armonici hanno due caratteristiche principali:

- Sono sempre suoni puri.

- Sono sempre più acuti del suono fondamentale, al quale si sommano e che arricchiscono conferendogli il timbro.

Il numero di armonici generati da un suono fondamentale è altissimo: i primi quaranta sono già più che sufficienti per determinare il timbro caratteristico di una voce o di uno strumento.

Per comprendere meglio questo fenomeno, basta osservare lo schema qui sotto: esso mostra come gli armonici, sommati al suono fondamentale, trasformino la forma dell’onda e quindi il timbro. Si può vedere il suono fondamentale puro, poi con l’aggiunta del 2° armonico e infine con il 2° e il 3° armonico: la forma dell’onda diventa progressivamente più complessa, dando origine a timbri differenti.

In sintesi, il timbro è ciò che rende ogni suono unico e riconoscibile, grazie alla combinazione del suono fondamentale e dei suoi armonici.

Anche piccole differenze nella presenza o nell’intensità degli armonici possono cambiare completamente la percezione di una nota, permettendoci di distinguere strumenti, voci e sfumature sonore. Comprendere il ruolo degli armonici significa quindi capire la ricchezza e la varietà dei suoni che ci circondano, e apprezzare ancora di più la complessità della musica.

Buona Musica!