È soprattutto nella musica dei Greci che sono derivate le basi della teoria musicale studiata e applicata nel nostro Medioevo.

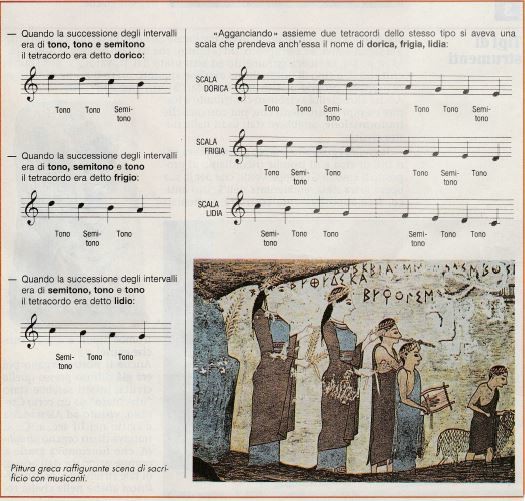

In quella civiltà infatti venivano utilizzate varie successioni di tetracordi, cioè di quattro suoni separati da intervalli di tono e di semitono “Agganciando” due tetracordi successivi si dava luogo a tre tipi di fondamentali di scala, la dorica, la frigia e la lidia che, pur con varie modifiche, sarebbero state riprese dai nostri teorici del Medioevo.

Buona Musica!