L’intensità del suono: cosa significa e come la percepiamo

Quando ascoltiamo un suono, non sempre ci appare uguale: a volte lo percepiamo più forte, altre volte più debole, anche se l’altezza — cioè la nota — rimane la stessa. Questa variazione dipende da una caratteristica fondamentale del suono chiamata intensità, che è legata all’ampiezza delle vibrazioni prodotte dalla sorgente sonora. In parole semplici, più le oscillazioni si spostano, più il suono risulta intenso.

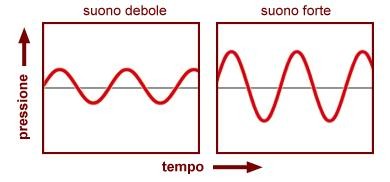

Per esempio, immaginiamo un’onda sonora: nel caso di un suono debole, le creste e gli avvallamenti dell’onda sono poco pronunciati, mentre nel caso di un suono forte, queste onde diventano molto più accentuate, con ampiezze maggiori.

Questo cambiamento nell’ampiezza è ciò che fa variare la nostra percezione del volume.

Come si misura l’intensità del suono?

L’intensità del suono può essere misurata in modi diversi, a seconda che si voglia descrivere l’energia fisica del suono o la sua percezione da parte dell’orecchio umano.

Il watt è l’unità di misura che indica la quantità di energia reale trasmessa dalle vibrazioni della sorgente sonora. Il nome deriva da James Watt (1736–1819), inventore e ingegnere scozzese.

Il decibel (dB), invece, prende il nome da Alexander Graham Bell (1847–1922), noto fisiologo e inventore. Questa unità misura l’intensità sonora basandosi sulla sensazione che il suono provoca nell’ascoltatore, quindi tiene conto della percezione umana, non solo dell’energia fisica.

Il limite dell’intensità: quando il suono diventa pericoloso

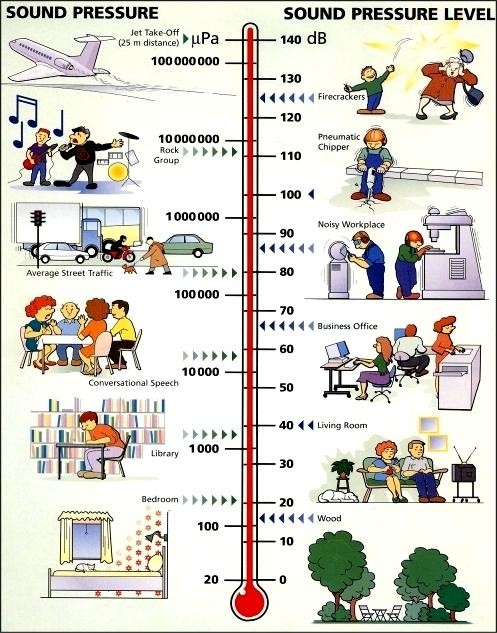

Il nostro orecchio è incredibilmente sensibile, ma ha anche dei limiti: il massimo livello di intensità sonora che possiamo tollerare senza provare dolore o subire danni permanenti è di circa 120 decibel. Per dare un’idea, questo livello corrisponde a un’intensità un milione di volte più forte del suono più debole che riusciamo a percepire.

Sebbene possa sembrare un valore estremo e raro, oggi nella vita quotidiana siamo spesso esposti a suoni che si avvicinano pericolosamente a questa soglia. Pensiamo al traffico urbano molto intenso, ai concerti dal vivo, alle sirene di emergenza o anche all’uso prolungato di cuffie con volume alto. Tutte queste fonti sonore, se ascoltate troppo a lungo o senza protezioni, possono mettere a rischio la salute del nostro udito.

Come proteggere il nostro udito?

Consapevoli di questi rischi, è importante adottare alcune semplici precauzioni per salvaguardare il nostro udito:

- Evitare di stare troppo vicino a fonti di rumore molto forte per lunghi periodi.

- Usare tappi o cuffie antirumore in ambienti rumorosi.

- Regolare il volume delle cuffie a livelli moderati, preferibilmente sotto il 60% della capacità massima.

- Fare pause regolari durante l’ascolto di musica o ambienti rumorosi.

Prendersi cura del proprio udito significa garantire una qualità di vita migliore, prevenendo problemi che, una volta manifestati, sono spesso irreversibili.

Buona Musica!