Le radici arabe degli strumenti musicali occidentali: liuto, ribeca e chitarra.

La storia della musica è un intreccio di culture, tradizioni e scambi che nel corso dei secoli hanno dato vita agli strumenti che conosciamo oggi. Tra le influenze più significative vi è quella araba, che ha trasmesso alla civiltà occidentale alcuni strumenti fondamentali.

Uno degli esempi più emblematici è lo ‘ud, uno strumento a corda il cui nome significa letteralmente “legno” in arabo. L’’ud è considerato l’antenato diretto del liuto europeo, uno strumento che ha avuto un ruolo chiave nella musica rinascimentale e barocca. La sua forma, la tecnica e il suono sono stati fonte di ispirazione per i liutai europei.

Un altro strumento di origine araba è la ribeca, utilizzata dai Trovatori nel Medioevo. La ribeca era un tipo di violino a manico corto, spesso a tre corde, che accompagnava le poesie e le canzoni dei cantori medievali. Attraverso le rotte culturali e commerciali, questa tradizione musicale si diffuse in Europa, arricchendo il patrimonio sonoro del continente.

Per quanto riguarda la chitarra, un tipo particolare di questo strumento prendeva il nome di “guitarra morisca”, proprio perché importata dai “Mori”, cioè dalle popolazioni islamiche che dominarono per secoli la Spagna e influenzarono profondamente la cultura europea. Questa chitarra morisca aveva caratteristiche e decorazioni tipiche del mondo islamico e rappresenta un ulteriore esempio di come la musica occidentale sia stata arricchita da contaminazioni culturali.

Questi esempi dimostrano come la musica, e in particolare gli strumenti musicali, siano il frutto di un dialogo continuo tra culture diverse. La presenza araba nella storia degli strumenti occidentali è un segno tangibile di questa ricchezza e complessità, che continua a influenzare il nostro modo di fare musica oggi.

L’influenza di diverse civiltà nella storia degli strumenti musicali occidentali

La storia degli strumenti musicali occidentali non è frutto di un’unica cultura, ma nasce da un complesso intreccio di influenze provenienti da diverse civiltà. Oltre agli importanti contributi della tradizione araba, altre culture antiche hanno fornito esempi di strumenti che, seppur modificati nel tempo, sono stati adottati e integrati nella nostra civiltà.

Queste contaminazioni culturali dimostrano come la musica sia da sempre un linguaggio universale, capace di attraversare confini geografici e temporali, arricchendo il patrimonio musicale di nuovi suoni e forme.

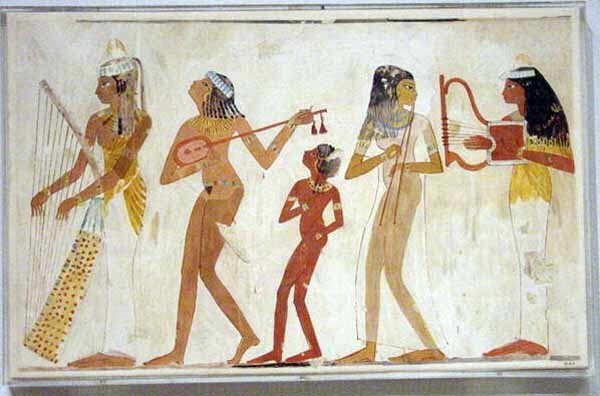

La civiltà egizia, ad esempio, utilizzava una vasta gamma di strumenti musicali, tra cui diversi tipi di arpe e trombe che erano parte integrante sia delle cerimonie religiose sia delle festività pubbliche.

Le arpe egizie avevano forme e dimensioni varie, e venivano spesso raffigurate nelle pitture murali e nei bassorilievi come simboli di armonia e bellezza sonora. Le trombe, invece, avevano un suono potente e solenne, utilizzato per segnali militari, rituali e celebrazioni.

A testimonianza dell’importanza e dell’influenza di questi strumenti antichi, il celebre compositore Giuseppe Verdi, per la sua opera lirica Aida, ambientata proprio nell’antico Egitto, fece costruire appositamente delle trombe che richiamavano quelle originali egizie. Questo sforzo mirava a ricreare con autenticità l’atmosfera sonora dell’epoca e a immergere il pubblico nelle suggestioni storiche e culturali dell’antico mondo egizio, sottolineando quanto la musica e gli strumenti del passato continuino a ispirare anche le creazioni artistiche moderne.

L’organo di Ctesibio

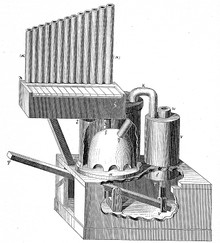

Anche l’organo, strumento molto noto nella nostra tradizione, ha origini antiche e risale alla civiltà egizia. Infatti, si attribuisce a Ctesibio, vissuto ad Alessandria d’Egitto nel III secolo a.C., l’invenzione di questo strumento, che da allora ha avuto un ruolo importante nella musica di molte culture.

Forse l’invenzione più celebre di Ctesibio è proprio l’organo, considerato il primo strumento musicale a tastiera della storia e il primo realizzato secondo principi scientifici di progettazione.

Lo strumento, descritto sia da Vitruvio che da Erone, funzionava grazie a un sistema in cui l’acqua comprimava l’aria contenuta in un serbatoio, che veniva poi spinta all’interno del somiere. Questo serbatoio veniva costantemente rifornito di aria tramite una o più pompe simili a quelle già descritte. Il ruolo dell’acqua era quello di mantenere una pressione costante nel serbatoio durante il funzionamento dello strumento.

In una variante descritta da Erone, la pompa veniva mossa dalla forza del vento tramite un meccanismo simile a quello dei mulini a vento. Ctesibio chiamò il suo strumento hydraulis (ὕδραυλις), un termine formato dalle radici greche ὕδωρ (acqua) e αὐλός (flauto). Da questo nome deriva l’aggettivo “idraulico”, che inizialmente si riferiva esclusivamente all’organo, ma che col tempo è stato esteso a oggetti non collegati alla musica.

L’organo fu successivamente migliorato sostituendo il serbatoio ad acqua con un mantice. Durante l’epoca imperiale e bizantina, questo strumento fece il suo ingresso in Europa: l’imperatore bizantino Costantino V infatti ne donò uno al re dei Franchi, Pipino il Breve.

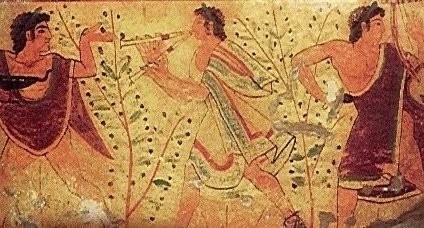

La civiltà greca vantava un ricco panorama di strumenti musicali, utilizzati sia in contesti rituali che in intrattenimenti pubblici e privati. Tra gli strumenti a pizzico, la lira era uno dei più diffusi: piccola e maneggevole, veniva spesso associata alla poesia e alla musica lirica, accompagnando le esibizioni dei poeti. Simile, ma di dimensioni maggiori e con un numero più elevato di corde, era la khitara, strumento prediletto dai musicisti professionisti e spesso utilizzata nei concorsi musicali. La forminx, meno conosciuta, era un altro strumento a corde, anch’esso suonato pizzicando le corde, contribuendo alla varietà sonora dell’epoca.

Tra gli strumenti a fiato, l’aulos occupava un posto di rilievo. Si trattava di un flauto diritto, spesso a doppia canna, noto come diaulos, che produceva un suono potente e penetrante. L’aulos era impiegato in diversi contesti, dai riti religiosi alle feste popolari, ed era considerato uno strumento in grado di suscitare emozioni intense. La sua versatilità e il timbro distintivo lo resero uno degli strumenti più iconici della musica greca antica.

Questi strumenti non solo riflettevano la ricchezza culturale della Grecia, ma hanno anche influenzato profondamente la tradizione musicale occidentale, lasciando tracce nel modo in cui concepiamo la musica ancora oggi.

La civiltà ebraica, dal canto suo, ha una ricca tradizione musicale che include l’uso di strumenti a pizzico come il kinnor e il nebel, entrambi abbastanza simili alla nostra cetra.

Il kinnor è spesso descritto come un’arpa o una lira a forma rettangolare o trapezoidale, ed è considerato uno degli strumenti più antichi menzionati nella Bibbia, associato alle celebrazioni religiose e ai momenti di adorazione. Il nebel, invece, era una cetra a più corde, usata per accompagnare canti sacri e cerimonie, e aveva un ruolo centrale nelle pratiche musicali del tempio ebraico.

Questi strumenti non solo accompagnavano rituali e festività, ma erano anche simboli importanti della cultura e dell’identità ebraica, spesso evocati nei testi sacri e nella tradizione orale. La loro musica contribuiva a creare un senso di coesione sociale e spirituale, rafforzando il legame tra il popolo e la propria storia. Nel corso dei secoli, il suono e l’uso di questi strumenti hanno influenzato la musica liturgica e popolare, lasciando un’eredità che si riflette ancora oggi in alcune pratiche musicali ebraiche contemporanee.

La civiltà romana utilizzava diversi strumenti a fiato, molti dei quali realizzati in bronzo e destinati prevalentemente a scopi militari e cerimoniali.

Tra questi, il cornus, una lunga tromba ricurva, veniva impiegato per dare segnali durante le battaglie e per accompagnare le parate militari, grazie al suo suono potente e distintivo. La tuba, una tromba dritta e relativamente semplice nella costruzione, era anch’essa utilizzata in ambito militare per trasmettere comandi sul campo di battaglia. Il lituus, con la sua caratteristica forma a J ricurva, era un altro strumento a fiato molto apprezzato, impiegato non solo nelle operazioni militari ma anche in riti religiosi e cerimonie pubbliche.

Oltre a questi strumenti militari, i Romani usavano anche la tibia, uno strumento a fiato simile all’aulos greco, con due canne doppie, che trovava spazio soprattutto nelle feste, nelle celebrazioni pubbliche e negli spettacoli teatrali. La tibia aveva un suono più melodico rispetto agli strumenti militari ed era associata a contesti più civili e artistici.

Questi strumenti riflettono la doppia natura della musica romana, che da un lato serviva a scopi pratici e militari, dall’altro contribuiva a creare l’atmosfera nelle occasioni di svago, culto e celebrazione. L’influenza greca è evidente in strumenti come la tibia, che testimoniano come i Romani abbiano saputo integrare e adattare le tradizioni musicali delle culture conquistate per arricchire il proprio patrimonio sonoro.

Buona Musica!